協働ロボットによる自動化の次なる時代 カスタマードリブン(顧客主義)の製品開発

初めて協働ロボットが発売されてから20年になろうとする今、ユニバーサルロボットは経験を重ねたエンドユーザーの声を取り入れるカスタマードリブンの製品開発を通じ、自動化の次の時代を切り開いています。

初めて協働ロボットが発売されてから20年になろうとする今、ユニバーサルロボットは経験を重ねたエンドユーザーの声を取り入れるカスタマードリブンの製品開発を通じ、自動化の次の時代を切り開いています。

ユニバーサルロボット(UR)が協働ロボットの生産を始めたころ、ロボットが多機能で直感的で安全で、ほぼどんな用途にもどんな規模の会社にも使えるものになると考えていた人はわずかでした。しかしそれは現実となりました。今や協働ロボットの自動化技術は年々進化し、これまで以上に簡単に使えるようになっています。何が原動力となってこのような進歩が続いているのでしょうか。カスタマードリブンの製品開発がその答えです。

エンドユーザーこそがテクノロジーを最もよく理解している

協働ロボットのユーザーは、自動化を成し遂げた他社の導入事例など周囲のイノベーションに感化されています。その多くは今や経験豊富な協働ロボットユーザーとなりました。自動化技術に親しんでいない人でも、自社における課題は他の誰よりわかっています。そして自動化技術を開発する企業に対し、自社のニーズについて価値あるインプットを提供できるのです。こうしたユーザーは自動化することで何ができるかというアイデアをたくさん持っていて、どんな製品が自分たちの仕事のやり方を最も大きく変えるかを理解しています。

この顧客価値重視の理念はユニバーサルロボットのあらゆる部門、あらゆる階層に浸透し、変化する顧客ニーズに素早く対応することを可能にしています。

コンセプトロボットとユーザーの声

研究開発担当バイスプレジデントのLars Agerlinは顧客中心アプローチのわかりやすい例として、URの製品開発チームの進化を挙げています。彼は次のように語ります。「ユーザーの声を製品開発に取り入れるため、チームを再編して『エンパワードプロダクトチーム』(権限を与えられた製品担当チーム)を発足させました。このグループが目指すのは、ユーザーの課題を深堀りし、解決すべき課題と解決のための最適な方法とを明確に結びつけることです。そのなかで好奇心旺盛なエンジニアである私たちチームは開発プロセス全体にわたり継続的にユーザーと話し合い、状況を共有しながらフィードバックを受けるのです」

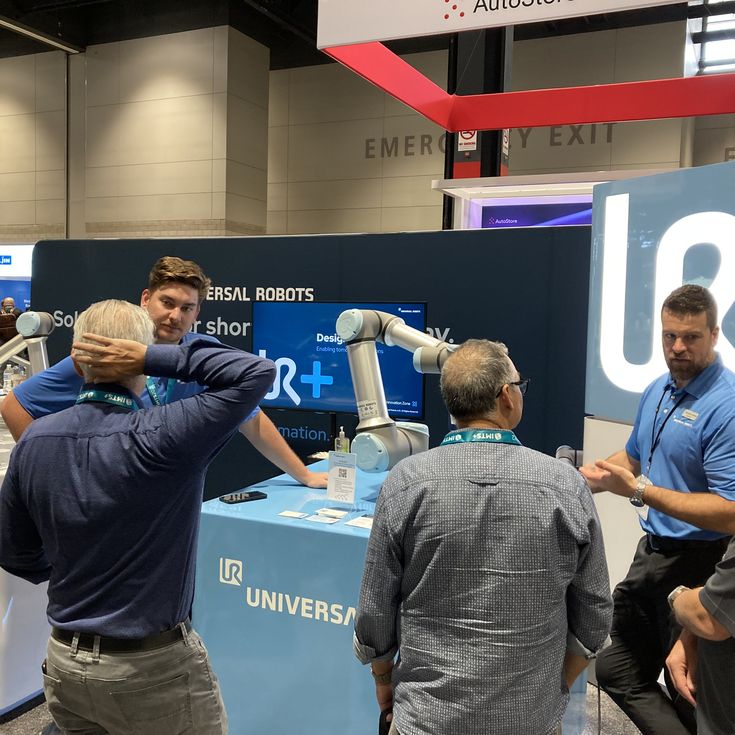

次の事例は「URイノベーションラボ」という組織から生まれ、UR社長のKim Povlsenが提唱したものです。昨年、製品開発チームはユーザーと協力し、ロボット使用時における「クリーンさ」に関して似たようなニーズを持つ市場セグメントを調査しました。食品・製薬・医療・半導体メーカーなど特に要件の厳しい製造環境では、例えばロボットから汚染物質を排除することや、丸ごと洗浄できるロボットのニーズがあるとわかりました。チームはユーザー課題に焦点を絞り、6カ月でコンセプトモデルを製作しました。さらに、コンセプトモデルは2022年の見本市『Automate』(米)や『Analytica』(独)で公開され、製品チームにすばらしいフィードバックをもたらす共同開発の新しいアプローチとして注目されました。

詳しくお知りになりたい方は、「Re-automated」座談会をご覧ください。URのイノベーションプログラム担当マネージャーKasper Kreiberg Andersenがコンセプトロボットの新たなアプローチについて語っています。

Larsは次のように語ります。「このコンセプトロボットをこうした大規模な国際見本市で公開したのは、関心をもってくれるユーザーからもっとインプットをもらうためでした。期待は外れませんでした。多くのユーザーからすぐに幅広いフィードバックが得られました。想定していた業界だけでなくそれ以外の、考えもしなかった業界からも反応がありました。なかには協働ロボットを使いたかったけれどそれが叶わなかった理由や、その解決のためURができることを熱心に語る潜在ユーザーもいらっしゃいました」

LarsはURの新しいアジャイル開発プロセスにとってこのアプローチは必須だと説明します。「開発を進めながら適応し、データやフィードバックを受けながら計画変更できることが必要です。ウォーターフォール型の開発アプローチでは、要件を出してから製品開発に2年をかけていましたが、今では要件定義と同時進行でやっています。そうすることで継続的に新製品をリリースしながら、それらを顧客ニーズに合うようアップデートできるのです。もはやブラックボックスではありません」

自動化をかつてないほどわかりやすくする

このアプローチの結果、特定のニーズに合わせた特定の協働ロボットの新製品が生まれることがあるかもしれませんが、その一方でLarsのチームは引き続き既存の協働ロボットをより使いやすくする方法も探っています。Larsは語ります。「協働ロボットをより簡単でより直感的なものにする方法をいつも探しています。簡単になればなるほど導入に要する時間が短くなり、ユーザーがより早くアプリケーションを開発・導入できるようになります」 エンドユーザーにとっても、ユーザーのプロジェクトを円滑にするエコシステム・パートナーにとってもそれがあてはまります。

PolyScope Xは、将来のソフトウェア機能の一端を示すものとして米国の展示会IMTS 2022で紹介されました。「クリーンな」コンセプトロボットを展示してユーザーからのフィードバックを得たのと同じように、新しいプログラミング技術であるPolyScopeXを参考展示することで、ユーザーやパートナーの意見を聞き、学ぶことができたのです。ベータ版のユーザーからさらに多くのフィードバックを得ることで、NC加工機を使うあらゆるユーザー、特に少量多品種生産を行う企業がこのPolyScopeXを活用し、最大10分程度で段替えができるようになります。加工機へのワークの脱着のような一般的な用途において、ユーザーがロボットを開梱してから最大8時間で生産を開始することが可能になります。

PolyScope Xを活用することでURのシステムインテグレータ、OEMパートナー、UR+パートナーはより強力なツールボックスを手に入れ、カスタマイズしたソリューションを顧客に提供できるのです。インテグレータやパートナーはそれぞれ独自のテンプレートやプログラムコードモジュールを開発し、自社のターンキーソリューションのための調整可能なオペレータ用インターフェースを開発できるようになります。最終的には、ユーザーが再プログラムせずとも生産の変更に対処できるような手助けができるでしょう。

自動化を検討してみませんか?

URの自動化エキスパートがご相談にお応えします

顧客価値のための設計

カスタマードリブンの製品開発というコンセプトは自動化設備の世界では珍しいものの、必ずしも新しくはありません。URでは、ユーザーにとって最も価値あるものに重点をおいてこれをさらに推し進めています。

URの製品・ソリューション担当バイスプレジデントFabio Montagnaはこのコンセプトを次のように説明します。「ユーザーに何が欲しいかと尋ねると、何もかも今すぐ欲しいと答えます。重要なのは実際に必要なのは何か、そしてそれぞれのニーズに対応することで得られる価値は何かを理解することです。顧客にとって何が最も重要かを把握し、まずそれに対応しなければなりません」 このアプローチは、協働ロボットなどの新しい市場では特に重要です。ユーザーは具体的に何が必要かわからない場合があるからです。「何から着手するかをどう決めるかですが、私たちは進化のスピードの速い、アイデアもチャンスも豊富な市場で働いています。リソースを最も重要なものに割り振って、最も多くの価値が引き出せる課題を解決し、ユーザーに成功や成長、繁栄をもたらすことが不可欠です。ユーザーが成功すれば私たちも成功します。市場、顧客、アナリストなどの声を聴くことで最適な価値をつくり、協力しあうことでこれが実現します。顧客価値のための設計は、オーケストラのように調和してこそ生まれるのです」Fabioは続けます。「トロンボーンとオーボエが別々に演奏していたらうまくいきません。顧客価値を生み出すには、耳を傾け一緒に考えなければなりません。『同じ音を聴けただろうか?これらはみな同じ意味だろうか?みな同じ方向に進んでいるだろうか?』と。 単なる製品開発ではなく、ユーザーの思いを理解する人すべてを巻き込んだ部門横断的な作業です。

このプロセスは、適切なリーダーシップと支援があれば、会社が成熟するにつれ発生するものです。「URはここに至るまでに必要な段階をすべて経てきました。今こそ準備が整いました。UR社長Kim Povlsenはこの理念の最大の提唱者であり、親会社のテラダインも全面的に賛同しています」 変化は活力を与えてくれます。この変化を実現するため新しい人材が採用され、今までの従業員は新しい革新的なやり方で問題を発見・解決できるよう能力を高めています。

LarsもFabioもこう言います。「私たちの目標は、人が『ロボットのように』ではなく『ロボットと共に』働けるようにすることです」そのため、設計における意思決定の際は人を中心に据え、URロボットは一緒に働きたいと思えるロボットであることを目指すのです。Fabioは次のように語ります。「そこがエンパワードプロダクトチームのいいところです。ユーザーの最も近くにいる人が意思決定をすることができるためです」

- ユニバーサルロボット

- 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階

- 105-0014 東京都港区