Was kollaborative Robotik uns lehrt

Robotik-Ingenieurin Titanilla Komenda begleitet Firmen bei der Integration von Cobot-Anwendungen. In diesem Gastbeitrag gewährt sie uns einen Einblick in ihren Alltag. Erfahren Sie, was die Must-haves eines Cobots sind, was wir von ihnen lernen können und wohin sich die kollaborative Robotik entwickelt.

Titanilla Komenda ist Robotik-Ingenieurin bei der Fraunhofer Austria Research GmbH und begleitet Firmen bei der Erstellung, Umsetzung und Inbetriebnahme von innovativen und kollaborativen Roboteranwendungen. In unserem Zweiteiler „Fragen an eine Robotik-Ingenieurin“ gibt sie als Gastautorin einen Einblick in ihren Alltag. Im ersten Teil erklärt sie, was den Job einer Robotik-Ingenieurin ausmacht und wie sich Cobots ideal in den Arbeitsablauf integrieren lassen. Was die Must-haves eines Cobots sind und wie die zukünftigen Trends in Industrie und Robotik aussehen, verrät sie im zweiten Teil.

Die Industrie steht vor diversen Herausforderungen: Individualisierte Produkte, kleinere Losgrößen und steigende Qualitätsansprüche der Kunden verstärken den anhaltenden Fachkräftemangel. Die Automatisierung der Produktion ist daher ein Muss für fertigende Unternehmen jeder Größe. Der Einzug der Robotik ist die logische Konsequenz.

Wirft man heute einen Blick in moderne Produktionshallen, lässt sich feststellen, dass eine Vielzahl der Automatisierungslösungen in Betrieben auf geordneten Zuständen und festgelegten Abläufen basiert – egal, ob Industrie- oder kollaborierende Roboter im Einsatz sind. Doch warum?

Cobots: Sicherheit vs. Flexibilität?

Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist der Sicherheitsaspekt. Industrieroboter lassen sich nur mit Sicherheitszaun einsetzen, um die Mitarbeiter ausreichend vor Verletzungen zu schützen. Dementsprechend ist eine kurzfristige Umprogrammierung aufwendig und auf Anpassungen des Arbeitsablaufs wird weitgehend verzichtet.

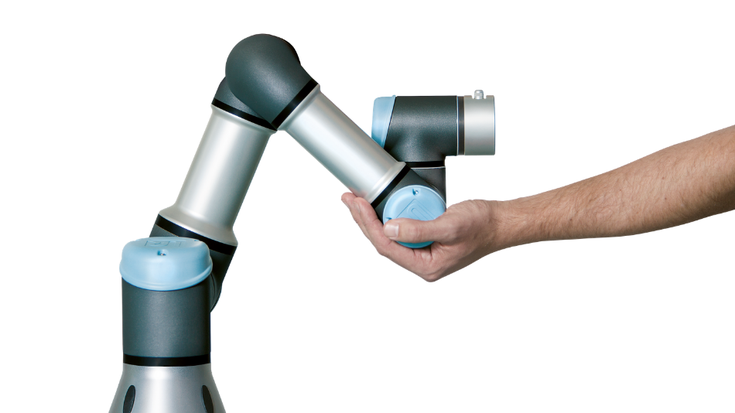

Doch auch bei kollaborierenden Robotern, kurz Cobots, die durch ihre schnelle Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und ihren sicheren Einsatz auch unmittelbar neben den Werksarbeitern überzeugen, sind starre Abläufe noch die Norm. Dabei eröffnen Cobots prinzipiell ganz neue Möglichkeiten in der Produktion.

Dank ihrer Flexibilität bieten Cobots in der industriellen Fertigung die Option, mit komplexen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen umzugehen. So können sie beispielsweise aufgrund ihrer intuitiven Bedienung in kürzester Zeit neu programmiert und an diverse Maschinen und unterschiedlich geformte Werkstücke angepasst werden – und das, ohne das Produktionsdesign zu ändern. Ihre Fähigkeit, dabei sowohl mit den Maschinen als auch mit den Menschen sicher zusammenzuarbeiten, eröffnet in der Produktion ganz neue Möglichkeiten.

Trends in Industrie und Robotik

Doch was genau sind diese neuen Möglichkeiten? Als Ingenieurin werde ich oft gefragt, was die Zukunftstrends in der Robotik sind und wie die Industrie davon beeinflusst wird. Neben dem vermehrten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen – zwei Schlagworte, die wir bereits in vielen Bereichen unserer Arbeitswelt vorfinden – ist das reziproke, also das gegenseitige Lernen ein Thema, welches mich besonders beschäftigt.

KI und Maschinenlernen begegnen uns heute täglich, etwa wenn wir unsere Smartphones verwenden. Eine intuitive Programmierung mittels Gesten und Sprachbefehlen ist auch in der Robotik zukünftig wahrscheinlich. Insbesondere bei der Gestensteuerung bietet sich die kollaborative Robotik an, bei der Mensch und Maschine auch bei direktem Kontakt sicher miteinander kooperieren können. Doch was genau ist reziprokes Lernen? Und was kann der Mensch vom Roboter übernehmen?

Was können wir vom Roboter lernen?

Was der Roboter vom Menschen lernt, ist recht leicht zu beantworten: Er „lernt“, menschliche Aufgaben auszuführen. Dafür wird er entweder so programmiert, dass er festgelegte Bewegungsabläufe realisiert. Oder er wird im Rahmen des maschinellen Lernens dafür programmiert, menschliche Handlungen nachzuahmen und diese „eigenständig“ auszuprobieren sowie gegebenenfalls anzupassen. Der Roboter übernimmt die bis dahin vom Menschen ausgeübten Aufgaben, und das teilweise präziser und effizienter. Hier setzt das reziproke Lernen an und das, was sich der Mensch vom Roboter aneignen kann.

maschinen optimieren sich selbst

Sogenannte Optimierungsalgorithmen perfektionieren die Ausführung bestimmter Aufgaben. Ein Beispiel im Rahmen der Robotik bietet die Lackierung von Werkteilen. Roboter – ob herkömmliches Industriemodell oder Cobot – können Spritzpistolen beim Auftragen des Lacks im richtigen Winkel und Abstand halten, um bei optimalem Pfad so wenig Material wie möglich zu verschwenden. Diese spezifischen Bewegungen kann der Mensch kopieren und bei Bedarf anwenden, möglicherweise für ein Fertigungsteil oder einen Produktionsschritt, der (noch) keinen Einsatz eines Roboters erlaubt.

den blickwinkel ändern

Zusätzlich zwingen uns lernende Maschinen dazu, den Blickwinkel zu ändern und Herangehensweisen zu hinterfragen. Sie ermöglichen uns, neue Lösungswege zu probieren. Hier ziehe ich gerne das Beispiel des Spiels „AlphaGo“ heran: AlphaGo ist ein Computerprogramm auf Basis des Brettspiels Go, dessen Algorithmen aus Erfahrung neues Wissen generieren können. Die KI schaffte es bereits, die weltbesten menschlichen Profis im Turnier zu schlagen – durch vorher gänzlich unbekannte Spielzüge.

Im Rahmen der Industrierobotik ist es nicht ganz so leicht, Fertigungsprozesse von Computern optimieren zu lassen und neue Möglichkeiten zu probieren, insbesondere nicht bei komplexen Aufgabenstellungen. Hierfür wird oft noch das Fachwissen von Ingenieurinnen und Ingenieuren benötigt. Auch wenn die von der Maschine gewählten Ideen sich in der Realität nicht eins zu eins umsetzen lassen, geben sie wie bei AlphaGo Denkanstöße, Dinge anders anzugehen, und fördern die Kreativität beim Lösen von Problemstellungen.

Heute kann eine KI den Menschen noch nicht ersetzen. Dennoch lassen sich durch die Kombination eines Cobots mit einem intelligenten Computer in Zukunft Produktionsprozesse optimieren. Welchen Anforderungen müssen Cobots dabei entsprechen?

Die Must-haves bei Cobots

Folgende Eigenschaften braucht ein Cobot, um in der Produktion eine ideale Unterstützung zu sein:

flexibilität

Während herkömmliche Industrieroboter – wie bereits erwähnt – in ihren Bewegungen durch die notwendigen Schutzzäune stark eingeschränkt und reglementiert sind, erlauben Cobots mehr Spielraum in ihrer Anwendung. Mit Cobots lassen sich mobile, flexible, platzsparende, anpassungsfähige und kreative Lösungen umsetzen. So sind sie von geringem Gewicht und können auf einem bewegbaren Sockel und ohne Schutzzaun in Fertigungslinien an den unterschiedlichsten Stellen eingesetzt werden.

einfache bedienung

Eine einfache Programmierung ist der Schlüssel zum Erfolg in der Produktion. Mithilfe einer intuitiven Steuerung lässt sich ein Cobot schnell an veränderte Anforderungen anpassen. So können auch kleine Losgrößen und schnelle Veränderungen im Fertigungsprozess bewältigt werden. Die Programmierung gestaltet sich derart einfach, dass sie auch ohne spezielle IT-Kenntnisse von den Mitarbeitern vorgenommen werden kann. Für das Personal eröffnen sich neue Aufgaben und Herausforderungen, die zur Qualität des Berufsprofils beitragen.

sicherheit

Sicherheitsfeatures sind das A und O, wenn es um kollaborative Robotik geht. Der Mensch muss der Technologie, mit der er unmittelbar zusammenarbeitet, vertrauen können. Zertifizierte Sicherheitssysteme und eine abgeschlossenes Risikobeurteilung machen einen Cobot erst zu einem vollwertigen kollaborierenden Roboter.

Voneinander lernen

Es bleibt spannend, wie sich die Robotik und die Industrie in Zukunft entwickeln werden. Eines sollte beim Voranschreiten des technologischen Fortschritts und der Zunahme intelligenter Systeme jedoch nie vergessen werden: Roboter und KI perfektionieren zwar gewisse Handlungsabläufe und unterstützen den Menschen bei seinen Aufgaben. Vollständig ersetzen werden sie ihn jedoch nie.

- Teradyne Robotics (Germany) GmbH

- Zielstattstraße 36

- 81379 München